『ゴーストリコン ワイルドランズ』を制作するUBI Paris Studioを探索、スタジオヘッドにスタジオの特色や『ゴーストリコン ワイルドランズ』のことも聞いてきた

●『ゴーストリコン ワイルドランズ』開発部隊の本拠地へ潜入

『レッドスティール』と『Rayman』シリーズ、『Zombi U(ゾンビ)』、『Just Dance』、そして2017年3月9日に発売が予定されている『ゴーストリコン ワイルドランズ』の開発でおなじみのUBI Paris Studios。

今回我々は、フランス・パリ郊外東部のモントルイユにあるスタジオにお邪魔してきた。

というのも、今回のスタジオ訪問は、『ゴーストリコン ワイルドランズ』に焦点を当てたものだ。

多彩な環境を擁するボリビアで麻薬カルテル“サンタ・ブランカ”を追う、ゴースト部隊の戦いが描かれる『ゴーストリコン ワイルドランズ』。

詳しい内容は、こちらの記事で確認できるので、ぜひご確認あれ。

『ゴーストリコン ワイルドランズ』クローズドベータ版でソロとCo-opプレイを体験! インタビューとともにリポート

さて、本稿ではUBI Paris Studiosの内部に焦点を当て、写真とともに紹介したい。

−−−−−−−−−−

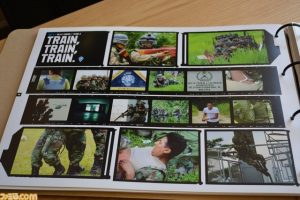

●ボリビアの現地調査をまとめた特製フォトブック

続いて見せて頂いたのが、特製のフォトブック。

写真は、『ゴーストリコン ワイルドランズ』の舞台ボリビアに2週間リサーチに行ったスタッフが撮影したもの。

ブラジルのファべーラを思わせるスラム街、コカの製造現場、さらに麻薬“コカイン”の制作過程まで取材したそうだ(コカインの製造者の写真にはモザイクがかかっている)。

ウユニ塩湖といった美しい風景から、コカの農園を破壊するボリビア軍兵士、負傷した兵士の痛々しい姿まで……。

ボリビアの美しい部分から腐敗した部分まで詰まった、貴重な一冊だ。

こういった入念なリサーチが、成功のカギなのかもしれない。

●Paris Studioトップを直撃

スタジオ取材最後は、UBI Paris Studiosを率いるManaging Director、Xavier Poix氏のインタビューをお届けする。

『ラビッツ・パーティー』や『Just Dance』から、『ゴーストリコン』シリーズと多彩なジャンルを制作するスタジオの特色や、『ゴーストリコン ワイルドランズ』について、日本に対する思いなどを聞いてきたので、ぜひご一読していただきたい。

――まずは、これまでのスタジオの歩みを教えてください。

Xavierこのパリ・スタジオは、ユービーアイソフトが25年ほど前に作った最初のスタジオです。

私は、フランスにあるモンペリエとアヌシーを含めて、3つのスタジオを統括しています。

3つ合わせて900人のスタッフが働いており、メインのパリ・スタジオに500人います。

パリ・スタジオでは、これまでに『ラビッツ・パーティー』シリーズや『レイマン』シリーズ、『ジャストダンス』シリーズなどを手掛けてきました。

Wii用『レッドスティール』なども開発しています。

『ジャストダンス』シリーズはもっとも成功しているタイトルです。

3月にリリースされる『ゴーストリコン ワイルドランズ』は、パリ・スタジオの最新作というわけです。

『ゴーストリコン』シリーズは、全世界で2500万本を販売している、ユービーアイソフトにとっての大型IP(知的財産)ですね。

――ほかのフランスのスタジオと比べての、パリ・スタジオの特徴はなんですか?

Xavier3つのスタジオはそれぞれ特色を持っていますが、パリ・スタジオではバラエティーに富んだタイプのタイトルを開発しています。

『ゴーストリコン』シリーズのようなタクティカル・シューターから、ライト層に訴求する『ジャストダンス』シリーズ、その中間にある『ラビッツ・パーティー』など、幅が広いんですね。

これによって、独特な雰囲気を作っており、テイストが混在しているのだと思います。

これだけの多様なタイトルを開発しているのは、パリ・スタジオだけです。

アヌシーは、『ディビジョン』の開発を統括していますが、『STEEP(スティープ)』の開発も担当していますので、ある程度異なるタイトルを開発していると言えるかもしれませんね。

――異なるジャンルのタイトルに意欲的に取り組んでいるのですね?

Xavierそうですね。

さらに言えば、フランスでは、イノベーションとクリエイティビティを合体させるように努力しています。

そのために、次世代ゲーム機の開発には初期の段階から参加するようにしています。

とくに、プレイの仕方で何か新しいものを提供できるコンソールに関しては、一層の努力をしますね。

私たちが任天堂と長らくいっしょに仕事をしてきたのも、この理由によります。

Wiiでは『レッドスティール』と『ラビッツ・パーティー』を、Wii Uでは『Zombi(ゾンビ)』をリリースしました。

今回発表されたNintendo Switch(ニンテンドースイッチ)では、『STEEP(スティープ)』、『Just Dance 2017』、『Rayman Legends Definitive Edition』を提供する予定なのですが、さらに今後もタイトルを発表する予定です(国内での発売は未定)。

――イノベーションといえば、VRがありますが、『イーグルフライト』以外にもリリースの予定はありますか?

Xavierプランはありますが、まだ具体的にはお話しできません。

いまは“VRタイトルとしておもしろいものは何か?”というのを検討している段階です。

『ジャストダンス』をもとにしつつ、美しい音楽をいかにVRで体験できるかを模索しているところですね。

――せっかくの機会なので、スタジオヘッドとしてのお仕事の内容を教えてください。

Xavier長時間労働かな(笑)。

全ゲームの開発責任者として、コンテンツや予算、チーム、組織と、すべてを管理しています。

すべてのスタジオが、相互にうまく協力して仕事をしているかどうかも確認します。

全スタジオを統括するディレクターとして、異なる専門知識を生かせるようになる必要がありますね。

たとえば、『ゴーストリコン ワイルドランズ』のリードスタジオはパリですが、オンラインの部分はすべてアヌシーで作っていて、コンテンツの大きな部分や発売後の運営はモンペリエで行っています。

――ハードもジャンルも異なるタイトルを作るのは、気持ちの切り替えがたいへんそうですね。

Xavierそうですね(笑)。

責任者として15年の経験があるので慣れてはいます。

自分がこのスタジオで働きはじめたときは、スタッフが200人ほどだったんです。

その後、毎年選ばれたチームメンバーが入ってきて、適正な専門知識を活かして開発をする。

さらに私もスタッフが満足するように努力してきたので、いまは円滑に開発が進んでいますよ。

まったく違うゲームの開発に関わることで、学習できることも多いんです。

『ジャストダンス』で学んだこと……たとえば、オンライン要素やユーザービリティーのよさが、『ゴーストリコン』シリーズに活かされることもあります。

――いま開発中の『ゴーストリコン ワイルドランズ』の見どころを教えてください。

Xavier同じようなキャンペーンをソロでも協力プレイでも遊べるところです。

これは、ゲーム業界でも新しい手法で、私たちも学習の途中です。

ここに至るまでに何年もかかっていて、クローズドベータよりもオープンベータのほうが、さらにおもしろくなっています。

ローンチ後は、プレイヤーがどのように遊んでくれるかが楽しみです。

キャンペーンをフレンズといっしょにプレイして、その後ソロに戻るということを、すべてシームレスにできるんです。

これができるかどうか、おもしろくなるかどうかは、開発当初は賭けでした。

一般的なゲームでは、ソロがゲームプレイの中心にあって、ときどきオンラインで遊びます。

本作では完全にシームレスなだけではなく、ストーリーの展開を助けてくれるんです。

これは新しいことであり、ワクワクする部分です。

――本作は、カジュアルゲーマーでもハードコアゲーマーでも遊べることを意識して作っているのですか?

Xavierもちろん、ハードコアゲーマーからカジュアルゲーマーまで、すべてのタイプのプレイヤーに合うように作っていますよ。

選択の自由を提供しているんです。

“チャレンジにどう対処するか”、“ワールドをどう発見するか”など、本作では最初からオープンになっているワールドで自由に遊べるようになっています。

本作では、カジュアルな要素がコアにあります。

これまで『ゴーストリコン』シリーズは、戦略を好むハードコアシューター向けでしたが、これをオープンワールドに持ってきました。

オープンワールドはヘリコプターやクルマ、ボードなどの乗り物を使ってあちこちに移動したり、探索できる場所であり、冒険が楽しめます。

“自由にどこでも行ける”というカジュアルな部分がベースにあるんです。

協力プレイでは、どのようにプレイするかわかっているフレンズといっしょに遊ぶほかに、“パブリックマッチ”で、知らない人とプレイすることもできます。

いずれにしても、プレイヤーにはよい経験をしてほしいです。

――豊かなゲームプレイを提供してくれるのですね?

Xavierはい。

とはいえ、同じようなタイプのプレイヤーといっしょに遊ぶ必要はないと思っています。

ローンチ後も調整しますが、ベストなグループというのは、ひとりのリーダーのアドバイスに、ほかのプレイヤーがついていくというマッチングです。

スキルの高いプレイヤーはリーダーになりたいと思うことが多いので全員がハッピーというわけです。

もちろん、いろいろなパターンがあって、ひとつのレシピだけでいいというわけではありません。

ひとりが倒された場合、誰かが助けて“リバイブ”できるので、チームの結束力が高まるということもあります。

それだけ、チームの一員として貢献し、いっしょに生き残りたいという気持ちが高まるわけです。

――オープンワールドと言うと、パリ・スタジオではオープンワールドのゲームは手掛けてこなかったわけですが、『ディビジョン』や『ウォッチドックス』のチームなどの助けを借りたりしたのですか?

Xavier『ゴーストリコン』でオープンワールドに挑戦するのは初めてですが、オープンワールドのゲームを開発しているほかのスタジオに協力することは頻繁にありますよ。

『アサシン クリード』では、アヌシー、モンペリエのチームといっしょに仕事をしましたし、『ウォッチドックス』は『1』と『2』ともに、モントリオール・スタジオに協力しています。

ユービーアイソフトでは、“スタジオ間でノウハウを共有する”という方針なので、積極的に協力しているんですよ。

『ディビジョン』や『ファークライ』、『アサシン クリード』のチームといっしょに仕事をしてディスカッションする機会を持つことは、私たちがオープンワールドをいかに成功させるかを理解するためのキーでした。

――ということは、ある意味で『ゴーストリコン ワイルドランズ』はユービーアイソフトのノウハウがすべて詰まったゲームと言えそうですね。

Xavierその通りです。

とはいえ、本作の開発は4年前に始まったので、そのころは『ディビジョン』も、『ファークライ』の最新作もできていませんでした。

それらのタイトルから得た知識は、まだ使えなかったんです。

昨年、『ディビジョン』や『ファークライ4』がリリースされて、開発者とも話をしたので、いまは両作のノウハウも注ぎ込んでいます。

――貪欲ですね(笑)。

ちなみに、本作の舞台にボリビアを選んだ理由は?

Xavierまず美しい国であること。

ゲームプレイ面はもちろん、シナリオ面からも“カルテル”は敵としておもしろい題材だと思いました。

“カルテル”はドラッグの不正流通をしているのですが、コカの葉が育てられている国は3つあって、そのひとつがボリビアです。

ボリビアを舞台とすることで、それだけリアリティー溢れるものになるんですね。

さらに言えば、ボリビアがとてもユニークで、あまり知られていないというのも選んだ理由です。

巨大で多様性のあるワールドを作りたいと思ったときに、舞台としてほしいものはすべて提供してくれる場所がボリビアだったんです。

――リアリティーというのは、『トム・クランシー』シリーズに不可欠の要素でもありますね。

Xavierその通りです。

もちろん、クランシー作品には敬意を払っています。

“クランシー”というブランドは、クオリティーやリアリティーを大事にします。

ミリタリに対する敬意も重要ですね。

本作の舞台であるボリビアも、“本当にある”と感じられるボリビアでなければなりません。

ゲーム中にあるものが“そこにあるもの”として、信じられないといけない。

これが『トム・クランシー』シリーズの精神だと思います。

『ディビジョン』では近未来を扱ったのですが、“本物らしい”武器を提供することで、プレイヤーに没入してもらいました。

さらに、作家としてのクランシーは、「もし、こうだったらどうなっていたか?」という哲学を持った人でした。

『ゴーストリコン ワイルドランズ』では、“カルテルがボリビアのような国を牛耳ったらどうなるか?”と考えたわけです。

そんなボリビアに“スペシャルフォース”が実在の武器を使って乗り込んでいくわけです。

――なるほど。

ところで、Xavierさんは日本がお好きなんだとか?

Xavierはい。

ここ20年ほど毎年2回くらい訪れています。

日本と日本のゲーム業界の大ファンなんです。

任天堂のゲームウォッチから始まってWii Uまで、ある時点での自分をゲームに導いてくれました。

JRPGはなかなか翻訳されないの沢山の種類はプレイしていませんが、欧米向けに翻訳されたものはプレイしています。

とくに、日本のゲームではとくにユーザービリティーが高いので好きです。

私たちが作るタイトルも、日本のゲームがもつ“アクセスのよさ”に近づけたいと思っています。

私は任天堂のゲームのファンなのですが、私たちなりの“ひねり”を加えつつ、彼らの行く道を追っていきたいと思っています。

「任天堂にはできないような、フランス的なおもしろさを加えるようにしよう」とは、よくスタッフと話していますよ。