初代ファミコンとクラシックミニのチップ解剖で見えた“半導体の1/3世紀”

■ファミコンの復刻&小型版「クラシックミニ」

2016年11月10日、任天堂から家庭用テレビゲーム機「ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ」が発売された。

往年の「任天堂ファミリーコンピュータ」、いわゆる“ファミコン”のゲームソフト「30タイトル」が予め収録されたHDMI出力のゲーム機である。

発売後しばらくは軒並み品切れ状態が続くほどであった。

筆者が代表を務めるテカナリエでは、発売早々にニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータを入手。

実際にゲームを少し楽しんだ後、分解を行った。

今回、ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ(以下、クラシックミニ)とともに、おおよそ1/3世紀前の1983年にデビューした初代ファミコンの分解も行った。

ファミコンは、PCやスマートフォンのなかった時代の身近なコンピュータの1つであった。

■初代ファミコンと比較

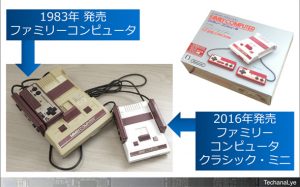

図1は、初代ファミコンとクラシックミニを並べた様子である。

クラシックミニは復刻版的要素が強い商品で、小型になったとは言え、筐体の基本デザインはほぼ同じだ。

初代機はゲームソフトをカートリッジ(カセット)として提供したのに対して、クラシックミニは予め本体内部のストレージにゲームソフトが内蔵されているので、カートリッジ差し込み口のフタは開閉できないものになっている。

実際にゲームをプレイしてみると、コントローラーの小ささが気になった。

本体を小型化したのは良いがコントローラーまでも小型化した点はややマイナスポイントに受け取るユーザーもいるだろう。

画面出力はHDMIになって、現在のほとんどのディスプレイに簡単に接続でき、ちらつきや歪みもなく安定した画像でゲームを楽しめた。

■初代、クラシックミニと全チップを開封、分析

クラシックミニ、初代ファミコンともに、搭載されている全チップの開封を行った。

図2は初代ファミコンの基板および、開封したチップの一部の写真である(なお、実際には極めて精度の高い写真を撮影してあるが、掲載のために若干画像の解像度を落としている)。

ご存知の方も多いと思うが初代ファミコンは当時の老舗半導体メーカーおよび日本製のチップだけで構成されていた。

日本のリコーが、米国のMOS Technologyが開発した8ビットCPU「MOS6502」の互換チップを設計・製造し「RP65C03」として初代ファミコンに採用された。

MOS6502に対してRP65C03は、一部演算機能が削減され、サウンド関連機能が追加されたものであった。

今から1/3世紀も前の話である。

MOS6502は1977年にAppleの初期のヒット商品である「Apple II」に採用されたことでも有名なチップだ。

初代ファミコンには上記のチップ以外にも、東芝、シャープ、Texas Instruments、Phillips、NECなどのメーカー名が並んでいる。

1/3世紀が過ぎ、PhillipsはNXP Semiconductorsを経て2017年にはQualcommの一部となる見込みであり、NECは分社化を経てルネサスエレクトロニクスに転じるなど半分近くのメーカーが統合、スピンアウトを経験している。

一方、CPUのMOS6502を開発したMOS Technologyは1968年創業からApple IIなどで成功したものの、その後の市場変化に追従できず、Commodore、GMT Microelectronicsに買収され2001年に事業を終息させた。

図3は、2016年11月に発売されたクラシックミニのメイン基板の様子である。

図3の基板の裏面にも1チップ搭載されており、計5チップで構成されている。

メイン基板には中国Allwinner TechnologyのR16プロセッサ、中国X-Powersの電源IC、台湾Nanya Technologyの2GビットDDR3 SDRAM、台湾Macronix International(MXIC)の4GビットNAND型フラッシュメモリが採用されている。

裏面には台湾のEXPLORE MICROELECTRONICSのHDMI トランスミッターチップが搭載されている。

クラシックミニを構成する5つのチップは中国・台湾製だけ!1/3世紀の大きな流れを感じさせるものになっている!!

■トランジスタ数に1/3世紀を感じる

次に、R16プロセッサを実際に開封し、配線層を剥離し内部を観察した。

最新の28nmプロセス技術を用いて製造されており、ARM Cortex-A7を4コアにGPU、1080p 60fpsビデオのデコード/エンコード機能を持ったSoC(System on Chip)である。

実際に設計を行ったAllwinnerしか本チップに搭載される正確な総トランジスタ数は分からないが、おおよそ2億3000万トランジスタが1チップに搭載されているものと推測される(プロセス集積度×実装率×チップ面積から算出)。

一方、初代ファミコンのRP65C03のトランジスタ数はいくつかだったのだろうか。

原形となったMOS6502のトランジスタ数が公表されており、その数値を基に3510個のトランジスタが搭載されていると割り出した(R16同様の算出式で推定)。

R16に搭載されるトランジスタ数は、実にRP65C03の約6万5500倍になっている。

これが1/3世紀を経た結果である。

図4にチップ開封から見て取れたR16と初代ファミコンのメインチップの差を掲載した。

R16は往年の“ファミコン”には過剰なスペックである。

最新のゲーム機でも通用するほどのCPU性能とグラフィック性能を持っているからだ。

実際には世の中には、ファミコンのゲームカートリッジが使える“互換機”がいくつも存在する。

図5に、その“ほんの一部”を掲載する。

互換機は当時のゲームカートリッジをそのまま活用する前提の機器。

画質も性能も当時のままである。

一方クラシックミニは、最新のプロセッサ上で当時を忠実に再現している。

互換機とは基本コンセプトが全く異なるものになっている。

■改めて感じる1/3世紀の時の流れと変わり様

MOS6502は8μmプロセスというテクノロジーで製造される。

一方R16プロセッサは28nm。

単純計算でも「258倍」も大きさに差がある。

周波数も各段に向上し、電力も大幅に削減されギガビット、ギガバイトという巨大なメモリ容量も手に入れた。

現在、最も多くのトランジスタを搭載するプロセッサは、Intelの「Xeon」、Oracleの「SPARC M7」、NVIDIAの「P100」あたりだ。

これらは100億トランジスタを搭載する。

当時は5mm角程度のチップが最大チップであったが、現在は10mm角、15mm角のチップもざらにある。

例えばApple A10プロセッサはダイ面積127mm2であり11mm角相当だ。

任天堂のクラシックミニは、「“日欧米チップ”→“中台チップ”」という業界のすう勢だけでなく、半導体にまつわる大きな技術変化を改めて、気付かせてくれる機会となった製品であった