ムーアの法則を維持するIntelの10nmと7nmプロセスの戦略

■10nmプロセスの戦いが本格化

いよいよ、10nmプロセスの戦いが本格化しようとしている。

Intelも、ファウンダリ各社も、10nmプロセスを立ち上げつつあり、来年(2017年)には10nmの製品が市場に登場する見込みだ。

ファウンダリとしてビジネスを展開するIntelは、10nmでの同社の利点を、高いスケーリング比率による、性能やコスト、電力効率だと位置付ける。

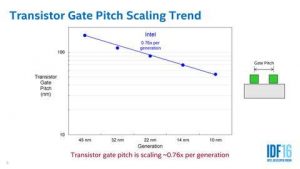

IntelのMark Bohr氏(Intel Senior Fellow, Logic Technology Development,intel)は、8月に開催された「Intel Developer Forum(IDF) 16 San Francisco」で、Intelだけが従来のスケーリング則に沿っていると説明した。

毎プロセスノード世代毎に46%かそれ以下のサイズへとトランジスタサイズ(実際にはロジックセルサイズ)をシュリンクしているという意味だ。

だが、その結果、Intelは、優位を維持するために他社よりも1世代先に、技術的な壁を解決しなければならなくなっている。

14nmプロセスでは、Intelは他社よりも狭いフィンピッチなどを実現するために、サイドウォール(側壁)を使うパターニング技術「SADP(Self-Aligned Double Patterning)」を導入した。

また、配線間の絶縁にエアギャップを導入した。

Intelの10nmは、14nmに対してロジックセルエリアの面積では従来のトレンドである46%/世代よりもさらにアグレッシブにスケールダウンする。

ゲートピッチは従来トレンドに沿うため、メタルピッチが狭まることが予測される。

パターニングは14nmプロセスの延長と見られている。

また、Intelは14nmと10nmでは、ゲートディレイの短縮よりも、スイッチングエナジーの低減の方に力点を置いている。

■最大のクエスチョンは7nmでのEUVの導入プロセス

現在、プロセス技術は1世代毎にチャレンジがあり、Intelはスケーリングで先行するために、他社よりも先に解決していかなければならない。

プロセス技術の焦点の1つは「EUV(Extreme Ultraviolet)」露光技術の導入時期だ。

10nmプロセスから先は、パターニング技術のチャレンジが厳しくなる。

最大のクエスチョンは、7nmプロセスでEUV露光装置を導入するのか、するとしてもいつなのか、という点だ。

この件については、Intelは8月のIDFで、7nmの最初の世代はエマージングテクノロジ(EUV)を使わない可能性があると説明した。

Intelは、EUV版と従来の液浸ArFエキシマレーザー版の2系統の7nmを平行して開発しているという。

そして、EUV装置の生産性が、従来光源の技術を置き換えるに十分な段階に達した場合に、EUVへとリプレイスするといった主旨の説明をした。

その段階になれば、EUVの方がコスト利点が出るという。

液浸のパターニング工程は、SADPのように複雑化しており、露光プロセスのコストが高くなっている。

EUVが一定のコストにまで下がれば置き換えることが可能になる。

ただし、EUVを待つことで、7nmの立ち上げを遅らせたくないというのがIntelの姿勢だ。

7nmでは、非EUVを先行するという方針は、Intelだけに留まらないとみられる。

また、EUVの導入は段階的で、最初はEUVは一部のレイヤに導入するとIntelはしている。

最も微細な加工が必要なレイヤにだけEUVを導入し、それ以上のレイヤは従来光源系の技術に留める。

これは、他社も同様で、ダブルパターニングの導入を最小に抑えたように、EUVの導入も最小のレイヤに抑える。

IntelはEUV版と従来光源版のどちらのバージョンでも、10nmプロセスより優れたトランジスタ密度と性能、そしてトランジスタ当たりのコストの低減を実現するとIDFで説明している。

EUVの導入レイヤが少なければ、コストインパクトは薄らぐ。

Intelは、その結果として、7nmではトランジスタあたりのコストがさらに下がると予想している。

7nmの下のスライドで興味深いのは、7nmの予想レンジを示す点線の丸が幅広いこと。

7nmのどのバージョンかによって、トランジスタあたりのコストが変わる可能性があるとも考えられる。

■2年より長い新プロセス立ち上げのサイクルとより長い旧プロセスの製造期間

従来のIntelのプロセス技術の移行は、新プロセスは、立ち上げると急速に量産ボリュームを引き上げ、量産スタートから2年でそのプロセスの売り上げは急速に落ちて次のプロセスに移行するというものだった。

Intelはこれに、2年サイクルのCPU開発をオーバーラップさせた「チックタック(Tick Tock)」モデルを唱えた。

2年置きに半導体プロセス技術を革新(Tick)、その中間の2年置きにCPUマイクロアーキテクチャを刷新(Tock)する開発モデルだ。

しかし、Intelの従来の2年サイクルは変わりつつあり、チックタックモデルも崩れた。

まず、新プロセス技術の立ち上げサイクル自体は、プロセス技術の複雑度が増したために、以前のプロセス技術よりも長いサイクルがかかる。

Intelによると、2年ではなく、2年半などより長いサイクルになり、その期間も2年半と決まるわけではなく、各プロセス世代で異なるだろうという。

ただし、その代わりにスケーリングを従来よりも高い比率で微細化することで、埋め合わせているとIntelは説明する。

例えば、14nmから10nmへの移行は期間がかかるため、10nmは14nmと比較して従来の46%よりさらにロジックセルサイズを縮小する。

短く言えば、現在は新プロセスの立ち上げにかかる期間がより長く予測しにくくなっているが、よりアグレッシブなスケーリングを行なっているため、年率でもスケーリングは保たれているという意味となる。

また、Intelでは各プロセス技術の量産ライフサイクルも長くなる。

次世代プロセスの立ち上げに2年以上かかるようになったためだけでなく、それぞれのプロセスを、より長く継続する。

IDFでは、14nmも10nmも、以前の世代と比べるとずっと長く生産するだろとしていた。

これは、各世代のプロセスに、ファウンダリ顧客がついているためだという。

Intelの自社製品は常に先端プロセスを必要とするため、プロセスを短サイクルで完全移行させることが理にかなっている。

しかし、ファウンダリビジネスは、先端プロセスを求める顧客ばかりではないため、先端ではなくなったプロセスの生産も一定の規模で継続する必要がある。

IDMとしてのIntelは、2年サイクルで新プロセスと交替させるアグレッシブなプロセスロードマップだった。

しかし、ファウンダリとしてのIntelは、各プロセス世代の生産を長い期間継続する、通常のファウンダリの生産モデルに近づく。

これまでもIntelは、古い世代のプロセスの生産をある程度継続して来たが、今後は、古い世代のプロセスの継続量産の規模はずっと大きくなるだろう。

この戦略は、膨大な投資を必要とするファブの減価償却に役立つ。

■性能を向上させる+版プロセス

Intelはファウンダリとしてサービスを提供しているプロセス技術の量産期間を延長する。

さらに、14nmプロセス以降は、各世代毎に「+」の派生プロセスを導入する。

14nm世代では「14」に「14+」を加えた。

14+は「Skylake(スカイレイク)」の生産に使われている。

同様に、10nm世代でも「10」「10+」「10++」と3波の派生プロセスを産み出す計画だ。

この“+プロセス”は基本的に、プロセス技術上の性能を向上させたプロセスになるとIDFでBohr氏は説明している。

トランジスタやインターコネクション性能を向上させる。

14に対して14+は、12%の性能向上となっている。

性能向上の派生プロセスを段階的に投入する戦略も、ファウンダリ各社の戦略と同じだ。

TSMCは「16FF」プロセスに続いて、性能を向上した「16FF+」プロセスを投入している。

Samsungも同様だ。

ただし、ファウンダリは、各プロセスでローパワーや高密度といった特徴を持つ派生プロセスを持つことも多い。

TSMCの3世代目の「16FFC」がそうした性格を持つ。

Intelは性能向上に派生プロセスを絞り込んでいる点が異なる。

ただし、Intelもトランジスタオプションは幅広く提供しているため、トランジスタ選択で省電力化は可能だ。

性能は抑えられるがリーク電流(Leakage)が少ないトランジスタを選択することで、省電力化できる。

ほかのファウンダリの電力帯毎の派生プロセスも、実態は、こうしたトランジスタオプションなどを組み合わせたものとなっている。

■ファウンダリとしての体裁が整ってきたIntel

Intelは過去のプロセス世代でも、実際にはこうした性能改良版プロセスを持っていた。

Intelのスライドでも、それが示されている。

それを“+”プロセスとして明確化したのは、ファウンダリとして展開するに当たって明確にする必要があったことと、プロセスの複雑度の上昇とともの派生プロセスの違いが大きくなったことが推測される。

特に、7nmでは非EUV版とEUV版(+版?)が存在することになる可能性があるため、この違いは大きい。

Intelがカスタムファウンダリへと舵を切ってから、同社の生産戦略は大きく変わってきた。

理由の1つは、プロセス技術自体の複雑度が増したことがあるが、それ以上に、ファウンダリとしての戦略を整理してきたことが大きい。

今年(2016年)の説明は、特にファウンダリとして理にかなったものとなっている。

ファウンダリビジネスの土台を整えつつあることが分かる。

逆を言えば、IDMからファウンダリへの転換には、時間と手間がかかる。

ファウンダリビジネスへの対応では、プロセス技術や生産の体制だけでなく、多くの要素で対応が必要となる。

その意味では、22nmプロセスでの最初のファウンダリ顧客は、Intelファウンダリビジネスの『パイプクリーナ』役だった。

ファウンダリとして必要な要素を整える役割を担っていた。

スタンダードセルライブラリの拡充やプロセスオプションの拡充、EDAツールの対応などさまざまな経過を経て、ようやくIntelはファウンダリとしての形を整えつつある。

これは、IDMからファウンダリへの転換の通例で、例えば、IBMがファウンダリ化する時に、「PLAYSTATION 3(PS3)」の「Cell Broadband Engine(Cell B.E.)」を生産するに当たって、スタンダードセルライブラリを全て新規に開発しなければならなかった。

今、Intelはファウンダリとしての土俵に立ったことで、ほかのファウンダリに対しての、Intelのプロセス技術面の優位が、ようやく意味を持ち始めた。

それが実際のファウンダリビジネスで活かすことができるかどうかは、まだ分からない。

最後の疑問として、ムーアの法則、つまり、トランジスタの集積度が倍々になる(=トランジスタあたりのコストが低減する)という法則は継続できているのかどうか、という点についていえば、Intelは継続できていることになる。

プロセスの複雑度の上昇を相殺するためにスケーリングを強めることで、ムーアの法則を維持しようとしている。