誰もいなくなった宇宙ステーションで、居住者たちの3次元AR記録から真相を探れ! SFアドベンチャーゲーム『Tacoma』

文・取材:編集部 ミル☆吉村

●スタジオの前作『Gone Home』に通じる、過去との独特な距離感

2016年11月5日、サンフランシスコでDouble Fine Productionsが主催するインディーゲームイベント“Day of the Devs”が行われた。

同イベントの出展作から、Fullbrightのアドベンチャーゲーム『Tacoma』を紹介する。

なお本作は海外で2017年春にXbox Oneおよび、PC/Mac/Linuxで配信予定。

本作でプレイヤーは、何らかの原因により放棄された月への中継ステーション“Tacoma”に乗り込み、いったい何が起こったのか調査を行うことになる。

その大きな鍵となるのが、Tacomaに搭載されたAR記録システム。

このステーションでは登録された居住者たちの発言や行動を3次元的に記録しており、残存データを復旧することによって、ステーション内で数日前に行われたやり取りを眼前で再現することができるのだ。

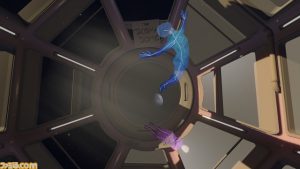

システムには会話音声だけでなく、居住者の身体の位置も記録されていて、再生時には色付きのシルエットとして、それぞれの人物がどのように動き、なにを操作したのかを確認できる。

データは早送りや巻き戻しも可能で、データは複数の部屋にまたがって記録されているので、何度かやり取りを再生していくうちに、「こっちであのやり取りがされている時にこいつはこの部屋にいたのか!」、「この会話をした後に向かった先には何があるんだ?」といった具合に、リアルタイムで目撃するよりも詳しい情報が得られるという仕組みだ。

ただしAR記録システムは万能ではなく、すべてのデータが呼び出せるわけではないし、記録されていないもの、例えばドアロックの暗証番号などは、部屋の中のものやコンピューターに記録されたデータを漁って、どこかにメモされていないか探すしかない。

今回プレイしたデモでも、ARを再生していると対象者が後半部分で現在はロックのかかっている別の部屋に行ってしまったので、先を聞くために暗証番号を探すというフェーズがあった。

Fullbrightの前作にあたるアドベンチャーゲーム『Gone Home』(先日日本でもPS4版が配信開始された)は、登場キャラなし、舞台を限定して工数を節約しつつ、”なぜか誰もいなくなっている実家で、残されたメモや手紙などから実際何があったのかを推察していく”という物語体験に絞り込んだ、インディー的な選択と集中のお手本のようなゲームだった。

その成功を受けて開発中の『Tacoma』では一気にSFテイストになっただけでなく、グラフィックや仕掛けがリッチにパワーアップしているが、何かが起こって誰もいなくなってしまった中で、過去の生々しいやり取りを発掘して間接的に接していくしかない独特の寂しさは、『Gone Home』と通じる部分がある。

果たして、ステーションでは何が起こったのか?人々はどこに行ってしまったのか?非常に発売が楽しみだ。