テーパリングへの布石か? 日銀の政策変更を踏まえた投資戦略

■日銀はテーパリングに足を踏み入れた?

9月の日銀金融政策決定会合にて「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の導入が決定された後の金融市場は、株安・円高方向に動きました。

日銀の新しい政策は、「量」から「金利」に目標を変えていることから、テーパリング(緩和縮小)またはその布石と見る市場参加者もいるようです。

テーパリングへの布石か?日銀の政策変更を踏まえた投資戦略

今回の日銀の政策決定をテーパリングと捉えるのであれば、量的緩和政策導入時に有効であったリスク性資産を長期保有するという投資戦略ではなく、長期的には円高や株安を前提とし、これを補完する形で短期的な相場の波を捉えて大きなリターンを狙う投資戦略が有効かもしれません。

■国債消化への影響

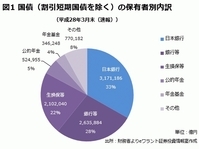

財務省が開示している今年3月末時点の「国債等の保有者別内訳」を見ると、日銀の国債保有残高は約317兆円であり、全体の3割を超えています(図1)。

日銀は量的緩和政策を続けているので、現時点ではもっと増えているものと考えられますが、日銀が市場から買い付けできる国債の量には限界が来ているかもしれません。

今年7月に三菱東京UFJ銀行が、国債市場特別参加者資格、いわゆるプライマリー・ディーラー資格を返上しました。

プライマリー・ディーラーは財務省が開催する会合で意見交換ができるなどの特典がある代わりに、国債の応札しなければならない責任などがあるものです。

同行が資格を返上した理由としてグループ内の業務や機能の集約という点をあげています。

あくまでも推察ではありますが、背景のひとつに長期金利の上昇懸念もあるかもしれません。

現在は長期金利がマイナスですが、これは異常事態ともいえます。

今後長期金利が上昇して正常化すると、銀行が保有する国債に評価損が発生する懸念があります。

現状は国債消化に関して大きな問題にはなっていませんが、今後大手行のプライマリー・ディーラー資格の返上によって、国債の消化が難しくなるかもしれず、結果として日銀が銀行から買い付けできる国債が将来的に不足するという自体も想定されます。

7月の日銀金融政策決定会合で「総括的な検証」を行うことを発表したのは三菱東京UFJ銀行のプライマリー・ディーラー資格の返上後のタイミングであったことと、9月に量的目標から金利目標に政策を変えたことから察するに、日銀は国債消化を懸念し、量的緩和よりも長期金利を浮上させて国債消化を優先するという隠れた意図もあったかもしれません。

■テーパリングを前提とした投資戦略

株式投資の定石は「量的緩和は買い、緩和縮小は売り」となりますが、9月の日銀の決定がテーパリングへの布石であるとするならば長期的な株安・円高が前提となります。

実際のところはテーパリングも急激には行われず、「これはテーパリングなのか?」というように徐々に進められていくものと考えられます。

このシナリオを前提とするなら2013年、2014年のように買い持ち戦略だけで収益を得ていくのは難しく、長期的に買い持ちするのは(1)相場の下落で収益獲得が期待できるプット型の金融商品とし、これを補完する形で(2)短期的な上下の相場の波を捉えて収益を狙っていく戦略が有効かもしれません。

具体的には、前述の(1)として満期日までの期間が長く、権利行使価格が相場水準よりも相当高めの日経平均を対象とするプット型eワラントを買い持ちする、もしくは、日経平均を対象とするマイナス3倍トラッカー型eワラントを買い持ちして、満期のたびに期先のマイナス3倍トラッカーを買っていくことが考えられます。

前述の(2)としては、数日から1週間程度で相場の動きを読み、上昇すると予想するならコール型eワラント、下落すると予想するならプット型eワラントを機動的に活用し、短期的には数割から数倍の大きなリターンを狙っていくという戦略が有効かもしれません。

■短期的・機動的な投資を行う場合の銘柄選定ポイント

eワラントの魅力のひとつは大きな値動きであり、2011年8月以降の上昇率ランキング(図2)を見ると今年は任天堂のコール型eワラントが300倍を超えることがありました。

300倍超えとなるのは極めて稀なケースですが数割程度の上昇なら1日でもありえますし、数倍になることもしばしばあります。

このような大きな上昇は他の金融商品ではほとんど見たことがない値上がりですが、eワラントならそれを期待することができます。

eワラントで短期的に大きな値上がりを狙うのであれば、満期まで期間が短い銘柄のうち、原資産の価格と権利行使価格が近い銘柄を選びます。

コール型eワラントであれば権利行使価格が相場よりもやや上、プット型eワラントなら権利行使価格が相場よりもやや下くらいの銘柄が理想です。

原資産が買付後に大きく動けば大きな変動を期待することができます。

ただし、想定した方向と逆に動いたり、大きな変動が起こらなかった場合には損失となります。

この投資法は大きなリターンを期待することができる一方で、成功する確率は低いといえます。

投資元本がなくなっても構わないという余剰資金の範囲内で実行するのが良いでしょう。

また、買付のタイミングとしては市場急変が見込めるFOMC、日銀金融政策決定会合などの政策決定前や、雇用統計やGDPなど重要経済指標の発表前がよいでしょう。

個別株を原資産とするeワラントなら、原資産となっている株式については決算発表前などとなるでしょう。

なお、個別株の場合は決算発表後には買付だけでなく売却もできなくなる場合があるので注意が必要です。

(念のため付言しますと、上記は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。

)eワラント証券投資情報室長小野田慎(おのだまこと)