ゲーム「A列車で行こう」で知る鉄道の仕組み

『A列車で行こう』シリーズは、アートディンクが制作する鉄道会社経営ゲームだ。

鉄道好きのゲームファンにはおなじみのタイトルである。

第1作は1986年に富士通製PC「FM-7」用ソフトとして販売された。

その後NEC製の「PC8801」シリーズ、シャープ製の「X1turbo」シリーズなどに移植された。

当時はWindowsのような共通のOSがなく、各社から独自仕様のPCが発売されていた。

人気ゲームは複数のPCに移植された時代だ。

その後の30年間で、任天堂のファミリーコンピュータ、ソニーのプレイステーション、iアプリ版など他機種に展開している。

PCだけではなく、家庭用ゲーム機版もあったから、現在も幅広い年代層にファンがいる。

私も本シリーズのファンで、Windows版の『A列車で行こう7』からガイドブックの制作にもかかわっている。

『みんなのA列車で行こうPC』も同様だ。

だから今回はちょっと宣伝めいてしまうけれども、本作のおもしろさに実際の鉄道のおもしろさを重ねて紹介したい。

●「小林一三方式」を再現するゲーム

A列車で行こうと続編の『A列車で行こうII』は、現在のよう町作りゲームではなかった。

画面の下に起点の駅があり、1本の作業用列車と複数の旅客列車と貨物列車がある。

当時のグラフィック性能でリアルな列車を描けるわけはなく、列車は○マーク、線路は1本線だ。

機関車には番号が描かれ、作業用列車はAと書かれていた。

これがA列車だ。

A列車は進んだ方向に線路を敷く機能がある。

線路を敷くためには資金と資材が必要だ。

A列車が線路を延ばし、駅を作り、客車と貨車を誘導する。

貨車は建設資材を運び、客車は旅客を運んで運賃を得る。

A列車は旅客列車や貨物列車のために線路を敷きつつ、画面の上へと進んでいく。

最上部には首都の駅がある。

そこに線路をつないで、起点駅付近で待機していた大統領列車をここまで走らせればクリア、というルールだった。

資金稼ぎという意味では経営的要素もあるけれど、列車は走りっぱなし。

A列車以外は操作できないから、各列車を衝突しないようにA列車を操作するというパズル的な作品だった。

ただし、旅客列車が駅に停車すると、駅の周辺に建物が増えるという要素はこのころからあった。

A列車で行こうシリーズの転機は1990年のシリーズ第3作『A.III.』だ。

大統領を運ぶ使命はなくなり、当時大人気だった『シムシティ』のような町作りゲームに変わった。

画面は斜め見下ろし視点となり、このアイデアは後のシムシティに影響を与えた。

シムシティは土地の区画に用途を指定し、発展を促すゲームだった。

これに対してA.III.は、「線路を敷き列車を走らせる」「列車の乗客が発生する」「乗客数に応じて建物が増える」「列車の乗客数が増える」という循環を作って街を発展させるゲームだ。

初代・A列車で行こうの「駅周辺の建物が増えていく」という部分を抜き出した経済的なゲームとなった。

A.III.ではプレーヤーが鉄道会社の社長となり、鉄道を建設していく。

しかし、原野に鉄道を敷いただけでは乗客は集まらない。

都市も発展しないし儲(もう)からない。

そこで、子会社を建設する役目もある。

ターミナル付近に商業ビルを建てる。

郊外の駅周辺に住宅を建てる。

住民が通勤するための工場を作る。

こうして沿線を開発し、鉄道の利益と都市の発展を目指す。

A.III.以降のA列車で行こうシリーズは、一部の番外編的タイトルを除いて、この「鉄道建設と都市開発」という遊び方が基本だ。

鉄道を敷き、その需要を喚起するために住宅、商業、レジャー産業を手掛けるという手法は、阪急電鉄の創始者、小林一三が発明した手法であり、後の日本の私鉄に大きな影響を与えている。

A列車で行こうシリーズは小林一三シミュレーターであり、このアイデアは実に日本的と言える。

海外にも鉄道会社経営ゲーム『レイルロードタイクーン』シリーズがある。

第1作はA.III.と同じ1990年の発売だった。

しかし、レイルロードタイクーンは「需要地と供給地を効率良く結ぶ」に主題があり、ライバルの鉄道会社を倒産させるか買収するなどして、資産の順位でトップに立つという目的だった。

レイルロードタイクーンは、欧米で1840年代から始まった鉄道狂時代を再現し、鉄道建設と投資の駆け引きを楽しむゲームだった。

これはこれでおもしろい。

新作を遊びたいけれども、2006年の『シド・マイヤー レイルロード!』でシリーズが途絶えている。

残念だ。

●列車の運行を極めると実際の鉄道に近づく

列車を効率よく運行し、都市を発展させ、沿線の需要に応えていく。

それは実際の鉄道も、A列車で行こうシリーズも同じだ。

適切なタイミングで、大量の列車を運行するにはどうしたらいいか。

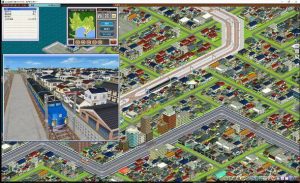

最新作のみんなのA列車で行こうPCで再現してみよう。

単線と複線の輸送力の違い

単線では2つの駅間に1本の列車しか入らない。

これが複線になると双方向で続行運転が可能になり、列車を増発しやすくなる。

ただし、実際の鉄道では複線にも閉塞という安全システムがあり、列車の運行間隔が保たれる。

ゲームはそこまで再現していないから列車を詰め込める。

2つの駅を単線で結ぶ

駅間が長いほど列車の通行時間も長くなるため、列車の数は少なくなる。

しかし、山の中など駅を設置できる場所ではない。

そんなときは信号場を作り、列車のすれ違いのための停車を行う。

これは特に北海道の幹線で見られる情景だ。

交差支障を解消する

複線の終端駅では、すべてのホームに列車を発着させて、発車時の進行方向を整理するために分岐器を置く。

これを駅の手前に置くと、発車する列車と到着する列車が鉢合わせするため、スムーズに運行できない。

この鉢合わせ状態を交差支障という。

鉢合わせを避けたダイヤを設定すると運行間隔が制限される。

交差支障を解消する方法として、駅の後方に引き上げ線を用意する。

駅の後方でも交差支障は起きるけれども、乗客を乗せた列車が駅の手前で待つ状態は減り、運行間隔を短くできる。

急行運転を活用する

大都市を結ぶ路線の中間に駅を作る場合、すべての列車を停めると、大都市間の乗客にとっては所要時間の増加になる。

そこで、既存の列車は中間駅を通過させて輸送量を維持し、中間駅に停車する各駅停車を増発する。

急行運転の始まりだ。

中間駅を増やしていくと、各駅停車の後方で急行列車が詰まってしまうので、途中の駅で追い越しを行う。

A列車で行こうシリーズは乗客を遠くへ運ぶほど、キロメートルあたりの運賃が高くなる。

これは実際の鉄道とは逆だ。

鉄道運賃は遠距離低減型で、長距離きっぷになるほどキロメートルあたりの単価は安くなる。

A列車で行こうでは乗客を遠くへ運んだほうが儲かる。

実際の鉄道はどうかというと、長距離高速列車は特急料金をいただいて、旅客の単価を上げるわけだ。

長編成の列車がいいとは限らない

大量に旅客を運ぶためには長編成の列車がいい。

しかし長編成列車にも欠点がある。

列車が長くなるほど、分岐器の通過に時間がかかる。

複線の終端駅で交差支障が発生する場合、長編成の列車同士だと交差支障の時間が長くなる。

単線の駅のすれ違いも同様だ。

成田線の空港支線の信号場や、川越線の単線区間のすれ違いは時間がかかる。

列車が長く、分岐器の通過速度が遅いためだ。

単線に長編成の列車を走らせると効率が悪い。

短い列車をたくさん走らせたほうがいい。

しかし単線だから増発には限界がある。

この場合は部分的に複線を作り、なるべく複線区間ですれ違うようにダイヤを設定する。

ゲームでそこまでやると面倒だけど、実際の鉄道でも部分的複線の事例はいくつかある。

長編成と短編成

単線の場合は前述のように、列車の運行本数に制限があるから、輸送量を増加させるためには長編成化で対応する。

しかし複線区間の場合は、10両編成を30分間隔で走らせた場合と、5両編成を15分間隔で走らせた場合の運行コストは同じ。

そうなると、短編成で運行回数を増やしたほうが乗客の乗車機会は増える。

もっとも、これはゲームの場合で、実際の鉄道では運転士の人件費などがあるから、運行コストについては短い編成のほうがちょっと割高だ。

それでも大きな差がないのであれば、あるいは乗務員の数に余裕があるのであれば、短編成で運行回数増の対応が正しい。

これは国鉄時代に広島・岡山地区で行われた。

その後大幅な減便も行われるなど試行錯誤が続いているようだ。

東海道新幹線はすべて16両編成だけど、山陽新幹線は短い編成の列車も多い。

これも、短編成で運行回数を増やす施策である。

通勤電車は満員のほうが嬉しい

どこかの大都市の首長が「満員電車ゼロ」などと公約したらしいけれど、とんでもない話だ。

極悪非道な鉄道経営者の私は、通勤電車の乗車率が高いほど嬉しい。

満員電車が最も儲かるからだ。

ただし、満員電車を走らせた場合、ホームにお客さんを積み残しているかもしれない。

そのお客さんが列車を諦めてしまうと機会損失になる。

これは看過できないから、ほどほどの混み方になるように増発しておく。

ゲームでは痴漢は発生しないし、気分が悪くなる乗客もいない。

スマホ歩きで線路に落ちる乗客もいない。

これらは満員電車よりやっかいだ。

やっぱり満員電車は利用客の幸せにならない。

実際の鉄道会社にはこんな極悪な経営者はいないと信じたい。

赤字路線を生かすか殺すか

赤字路線がある場合、ゲームでは沿線に子会社を作り、住民増を狙う。

それができなくても、会社全体で黒字であれば放置だ。

廃線は簡単だけど列車や線路の撤去が面倒だ。

実際の鉄道ではどうか。

沿線の開発に期待できれば残したい。

しかし、人口増の期待が薄く、会社全体の業績も思わしくなければ……。

こうした知識があれば、A列車で行こうシリーズで遊ぶときに役立つ。

逆に、A列車で行こうシリーズで遊んで工夫していくと、実際の鉄道の仕組みに納得できるかもしれない。

これは鉄道ゲームに限らず、他の分野でもあり得る。

私は飛行機関連ゲームの『ぼくは航空管制官』シリーズも好きだ。

このゲームのおかげで「飛行機が発着する滑走路と風向きの関係」などを理解し、実際に飛行機に乗るときの楽しみが増えた。

iPhoneのアプリでは『Air TYCOON ONLINE』という航空会社経営ゲームもあって、2年ほど飽きるほど遊んで飽きた(笑)。

経営シミュレーションなどの職業系ゲームは、実生活に関連した知識が身に付く場合も多く、それも楽しみの1つだ。

もっとも、遊んでいて仕事をする気分になってもつまらない。

ゲームメーカーの絶妙なバランス感覚が、おもしろくて役に立つ体験を作る。

職業系ゲームは大人のためのキッザニア(職業体験テーマパーク)だ。

(杉山淳一)