『サンダーフォースIII』はいかにして『セガ3D復刻アーカイブス3』に収録されることになったのか? 元テクノソフト新井氏を交えてのスタッフインタビュー

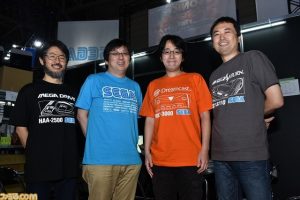

文・取材:ライター 馬波レイ、撮影:カメラマン 平原克彦

●伝説の名作シューティングの開発者に訊く!

2016年9月17日に実施された、東京ゲームショウ 2016のセガステージで開催された『セガ3D復刻アーカイブス3 FINAL STAGE』ステージにて発表となった、セガによるテクノソフトの権利獲得と『サンダーフォースIII』の収録。

そのことはオールドゲームファンを中心に大きな話題を呼び、“サンダーフォースIII”がその日のツイッターのトレンドワード入りするほどであった。

関連記事:新規収録タイトル2本目は驚きの『サンダーフォースIII』! 開発者による秘話が明かされた『セガ3D復刻アーカイブス3 FINAL STAGE』

そこでファミ通ドットコムでは、ステージを終えたばかりのセガゲームスのリードプロデューサー下村一誠氏とシリーズプロデューサーの奥成洋輔氏、開発担当のエムツー堀井直樹氏、そして元テクノソフト開発室長の新井直介氏へのインタビューを急遽実施。

伝説的な名作シューティングはいかにして生まれ育ち、そして『セガ3D復刻アーカイブス3』に収録されるに至ったのかをじっくりと聞いてみた。

“FINAL STAGE”という意味深なタイトルに込められた想いについても語っていただいたので、シリーズのファンは心して読んでいただきたい。

●数奇な運命で結ばれたセガとテクノソフトとの縁

――ステージでの発表内容には非常に驚かされたのですが、まずはどんな経緯で『サンダーフォースIII』が収録されることになったのか、詳しくお聞かせください。

奥成ちょうど2年前、新井さんのFacebookで、テクノソフト創業者の大園富美男社長がお亡くなりになったことを知って、私も友人経由でシェアさせていただいたことが、新井さんとの交流のきっかけです。

――では、最初は奥成さんのテクノソフトへのファン心理からだったんですね。

奥成はい。

それからしばらくして私の経歴を見た新井さんからフレンドリクエストをいただいて、ステージでお話したように、トゥエンティワンさんが所有するテクノソフトの権利を、セガに譲渡するというご提案を、新井さんが橋渡し役となって持ちかけてくださいました。

時期としては、『セガ3D復刻アーカイブス2』が作れるかどうかの判断をしていたころでした。

ちょうどセガがコンシューマーのセガゲームスと、アーケードのセガ・インタラクティブに分社するということが決まったころでしたので、社内的にも慌ただしいタイミングで。

――1メーカーの権利をまるごと取得というのは珍しいケースですよね。

奥成新井さんから話をいただいたものの、この手の案件を扱ったことがなかったのと、担当をバトンタッチしたタイミングでしたので、まず下村に相談したところ、下村がもともとドリームキャストのころにサードパーティー事業部でテクノソフトの担当だったという縁もあって。

そういった想いもあって、「これはなんとか実現したいね」とかなり骨を折ってくれました。

下村徹頭徹尾たいへんでしたね(苦笑)。

奥成からの紹介を受けたあとは実務全般を僕が引き受けたんです。

社内の説得から予算繰りなど、いろいろと難しいフェイズもありましたが、社内のプロジェクトメンバーや権利を扱う関連部署のサポート、エムツーさんのご理解も得ることができたので、何とか難局を乗り越えられてこのような発表をさせていただくことができることになりました。

奥成当然ただ「取得したいんです!」だけでは会社は納得しないので、ちゃんとそのための理由を作らないといけない。

そこで、当時は発売前だった『2』のあとに『3』をやりたいという企画提案にあわせて、「『アーカイブス3』に『サンダーフォースIII』を入れよう」というプランを練って、テクノソフトをからめたプロジェクトとなりました。

言いかたを変えれば、『アーカイブス3』が実現できなければ、今回のテクノソフトの権利取得もなかったくらいのことの運びだったわけです。

――すでにゲーム事業から撤退して、放っておけば消えていってしまうばかりのブランドが今回のように復活するというのは、それだけでドラマチックな出来事だと想います。

下村(唐突に)僕は大学生のときはファミコン派だったんですけど……。

堀井突然なんて告白をするんですか!(笑)

下村ですが、『サンダーフォースII MD』の発売をきっかけにメガドライブを購入してセガハードの魅力を知って、最終的にはセガに就職までしたんです。

それだけに『サンダーフォース』シリーズには、ひとかどならぬ思い入れがあります。

IPを譲り受けるということを会社に対して説得し、理解を得ていくのは難しい、それは最初からわかっていましたが、「ほかの会社がこのIPを活用できるだろうか」と考えたときに、作品に対する愛情、いまの時代に展開する技術力、経験や実績、そもそもの覚悟や胆力で、「できるわけがない」という結論にたどり着いたんです。

だったら俺が仕切る、ということでトゥエンティワンさんとの話し合いをスタートさせたということです。

――新井さんはご自身が仲介した“縁談”がまとまったことを聞いていかがでしたか?

新井じつは『サンダーフォースIII』が復刻されますという話を聞いたのは、今年の5月ごろになってからなんです。

こんなに早くテクノソフトのタイトルがセガさんからリリースされるとは思ってもいませんでしたので、ユーザーに近い立場でドキドキしながら今日の発表を待ちわびていました。

堀井僕もX68000の『サンダーフォースII』とかやってますからね。

しかも僕が最初に買ったパソコンってシャープのX1だったので、初代『サンダーフォース』も遊んでいるんですよ。

タイトル画面の音声を真似て「サンダーフォース!」(だみ声で)ってやってましたからね。

思い入れは深いです。

テクノソフトさんはパソコンゲームの黎明期から意欲的なシューティングを作っていましたから、当時のマイコン少年はみんな知っていましたよ。

そんな存在ですから動向を気にしていたら、突然メガドライブに参入して、セガよりもすばらしいゲームをリリースするというね(笑)。

――ステージで奥成さんが語ったテクノソフトの衝撃は、同世代の人間なら深く頷くところでしょう。

堀井そうだよね! 1988年の年末くらいまでのメガドライブのラインアップは、ハードのポテンシャルを引き出したソフトがほとんどなくて、「マークIIIとそこまで変わらんのでは」という気持ちすらあったんです。

けれども、『サンダーフォースII MD』の登場でメガドライブのポテンシャルの高さがわかって、希望の光が見えたというか。

ちょうど僕もそのころにエムツーを作ろうと思っていて、X68000で自主制作していた『ガントレット』をメガドライブに移植したらさっくり動くほどの親和性だったので、『サンダーフォースII MD』が出たのもすごく理解できたんですよ。

――『サンダーフォースIII』を復刻するという話が持ち上がったときに、堀井さんとしてはどのような受け止めかたでしたか?

堀井いの一番で「セガじゃないのかYO!」って、ツッコミましたね。

その後にセガ(の権利物)になるという話を聞いて、話はわかったと(笑)。

セガさんからは「『III』にする、『IV』にする? それとも両方?」ということを聞かれたのですが、制作期間を考えるとどれか1本に絞らざるを得ず、泣く泣く『III』を選びました。

――開発状況はいかがでしょう? 公開されたPVを見る分にはすでにふつうに動いているように思えますが。

堀井『サンダーフォースIII』を選んだら選んだで、じつは苦心している部分があって。

サウンドの効果音のリクエストの部分で処理負荷がものすごく上がるポイントがあったんです。

発売までにはがんばって修正します!

――立体視の部分についてはいかがでしょう。

これまでのギガドライブ・クオリティを踏襲していると思っても?

堀井大丈夫です。

本作は『ガンスターヒーローズ』の立体視を担当したスタッフが受け持っているので、あれを見た方ならわかると思いますが“こってり”と立体視がついています。

●“積み重ね”があったから生まれた『サンダーフォース』の完成度

――ここからは、当時聞けなかったお話を新井さんにお聞かせいただきます。

まず、メガドライブに参入した当時のテクノソフトは、どんな様子だったのでしょう?

新井堀井さんがおっしゃられるようにX68000とメガドライブは、いずれも68000CPUとFM音源を搭載しているので、移植がスムーズにできるんじゃないかという大園社長の技術的な見立てがありました。

ですが、いま思えば思い切った方向転換でしたね。

新井直介(あらいなおすけ)

学生時代にテクノソフトの前身となる佐世保マイクロコンピューターセンターの常連であったことから学生アルバイトを経てテクノソフトに入社。

1999年の事業解散までテクノソフトの開発室長を務める。

スタッフクレジットでは、本名のほか“YUNKER MATAI”のハンドルネーム表記であったことも。

『サンダーフォース』シリーズ(『II』〜『V』)に関わっただけでなく、特徴的な“テクノソフトサウンド”を生み出したFM音源関連のドライバーやエディターの制作を手掛けるなど、その経歴はMr.テクノソフトと呼ぶにふさわしい。

現在はインタラクティブラボラトリー取締役副社長として、VRやARといった新技術の研究開発を進めている。

奥成それまでのテクノソフトはPC用ゲームのソフトハウスとして活躍していたのに、X68000版『サンダーフォースII』→メガドライブ版『サンダーフォースII MD』とリリースした以降は、完全にコンシューマー市場に舵を切りましたよね。

新井メガドライブユーザーの皆さんから「すごい!」と評価していただいてヒットしたことが大きかったと思いますね。

当時はインターネットなどはなく、雑誌での評価やユーザーさんからのアンケートハガキでしか反応を知ることができませんでした。

当然僕らもアンケートハガキに目を通していたのですが、『サンダーフォースII MD』発売後はそれまでとはケタ違いの量のハガキが届いたことを覚えています。

――移植だった『II』とは異なり、家庭用オリジナルの『III』を開発しようとなったときの状況はいかがでした?

新井スタッフそれぞれの想いがあったと思いますが、『サンダーフォースII MD』の制作後には、メガドライブの性能を引き出し切れなかった、こうすればよかったという反省点がありました。

そこをクリアーにしたうえで、本当はこんなシューティングにしたかったという想いが『サンダーフォースIII』に注がれたのだと思います。

会社的な視点では、『サンダーフォースII MD』で得たメガドライブソフト開発のノウハウを活かして、素早く次のタイトルがリリースできるということもありましたね。

――『サンダーフォースIII』は巨大戦艦や高速スクロールステージなど、当時のアーケードシューティングのトレンドを取り入れていたかと思うのですが、企画スタッフの方にはアーケードゲームに対する対抗心はあったのでしょうか?

新井じつは『サンダーフォースIII』に専任の企画者は存在しないんですよ。

プログラマーやデザイナーが「こうしたほうがいい」とディスカッションしながら作っていくスタイルだったんです。

関わったスタッフの多くはシューティングゲーム好きだったので、お互いの肌感覚をすり合わせながら組み上げていったというところです。

――ラスタースクロールで炎のゆらめきを表現するといった技術面での高さも注目を集めました。

新井大きな影響を受けたのは、シャープのX68000で『グラディウス』がプレイできるのを見たことですね(※)。

アーケードと遜色のないゲームが遊べるPCが出てきて、しかもそれが開発マシンにもなる。

そこで『サンダーフォースII』を作り上げた下地があったことで、続くメガドライブ版にも早く対応ができたんだと思います。

けっきょくのところ積み重ねですよね。

それまでのノウハウの蓄積があったことで、いいものが作れたのだと思います。

※:X68000の初期型には、アーケード版と遜色のない移植版『グラディウス』がバンドルされていた。

奥成新井さんが担当されていた音周りの話だと、テクノソフトのソフトは、同じハード、同じ容量のカートリッジなのに、明らかにほかのメガドライブタイトルよりもクリアかつ重厚な音が鳴っているところですよね。

新井当時は効果音の制作と並行して、サウンドドライバーとエディターも作っていたんですよ。

堀井だって当時に1988年のメガドライブの音って、OPNチップを搭載しているのに2オペ(レーター)のOPLLみたいなチャカポコした音がしていたじゃないですか、少々言い過ぎかもしれませんが(笑)。

それが『サンダーフォース II MD』では、全然違ってましたからね。

新井メガドライブに搭載されているチップのYM2612は系統としては後期のPC-88シリーズに搭載されていたYM2608と同じで、しかもメガドライブの音関連のプログラムはZ80で動いていたんです。

それもまた、それまでにPC-88上で開発をしていた積み重ねが役に立ったということです。

――当時はいまのように開発スタッフが表に出ることが少なかったですが、『サンダーフォース』シリーズは同じスタッフで制作されていたのでしょうか?

新井いまだから話せることですが、『II』、『III』は同じスタッフが作っていて、『IV』ではサウンド以外の多くのスタッフが変わっているんです。

そういったこともあって、『IV』は「これまでのシリーズ作を超えないといけない」ということで、完成までに時間がかかったんです。

堀井『IV』って新人の方々が多かったと聞いたことがあるんですが、プログラムコード類は引き継いだんですか?

新井ベースの部分は引き継いだところもありますが、その前に『デビルクラッシュ MD』の制作というステップを踏んでスキルアップさせ、メガドライブのオリジナルを作れる段階になったところで制作に取り掛かったんです。

余談ですが、『サンダーフォースV』の前にもそういったスタッフの世代交代がありましたが、新たなスタッフは『ブラストウインド』や『ハイパーデュエル』といったタイトルの制作で経験を積んでから『V』の制作にかかりました。

――余談ついででお聞きしちゃいますが、『III』と『IV』でオペレーターのボイスを担当していた女性は、どなたなんでしょう?

新井当時、会社PRの一貫として、テクノソフトギャルズクラブというアイドルグループを結成していたのですが(笑)、その中のひとりに参加してもらいました。

――ありがとうございます(笑)。

ところで、『サンダーフォースIII』が3Dになって現代に蘇ることへの感想はいかがでしょう?

新井やり込んではいないのでプレイ感想というほどのことは言えないのですが、3DSというハードになることで、単なる移植ではなく立体視という独自機能を活かした、新しい『サンダーフォースIII』になっていると感じましたね。

もともと『サンダーフォースIII』では多重スクロールを使うなど奥行き感を意識した作りなんですが、それが本当に立体的に見えるというのは3DSならではだと思います。

また、『サンダーフォース』シリーズは、その時代時代のハードの機能を活かして進化してきているので、それが復刻ではあるのですが、新たな進化をしてくれているというのは、すごくありがたいと思います。

ただショックだったのは、当時はクリアーできたんですけど触り慣れていない3DSということもあって、すごくヘタになっていましたね(苦笑)。

――テクノソフトの資産をセガさんが獲得されたことで、今後どのように活かされてほしいと思いますか?

新井ステージ上でも言いましたが、『サンダーフォース』シリーズは、その時代時代のハードの機能や最新技術を活かしてユーザーを「オッ!」といわせる進化してきた伝統があるので、ぜひともそれが『シン・サンダーフォース』といった形で蘇ってくれたらうれしいですね。

それこそ、いまもっとも旬なVRといった新しいテクノロジーを使ったものにチャレンジをしていただきたいし、それができるのがセガさんだと思っています。

全周囲を見渡せる『ヘルツォーク・ドライ』とか楽しそうじゃないですか。

私は現在そういった技術の研究をしているので、協力できることがあったらぜひお声がけいただきたいです。

――これまでのお話を踏まえて、新井さんにとってテクノソフト、『サンダーフォース』シリーズとはどんな存在だったのでしょう?

新井テクノソフトの黎明期からもっとも多くのハードでシリーズ化され、“時代を横断したタイトル”ですね。

思い返すと、その時代時代のスタッフの顔が思い浮かぶんですよ。

そういう意味で『サンダーフォース』シリーズは、テクノソフトで多くの経験を積ませてもらった自分にとっても特別な存在です。

会社としては売上を支えてくれたタイトルではありますが、単にそれだけではないということです。

●“FINAL STAGE”に込められた大きな意味

――気の早い話ですが、今回テクノソフトの権利獲得を受けて、セガとしては今後どういった展開を考えているのでしょうか?

奥成権利の取得は東京ゲームショウの直前に完了したばかりで、まだ社内でもそのことを知っている人はごく限られています。

まずは『サンダーフォースIII』を『セガ3D復刻アーカイブス3』に収録して送り出すことが、最初のプロジェクトなんです。

この先についてはまだ白紙で、まず『セガ3D復刻アーカイブス3』を成功させたうえで、反響次第でつぎの企画が動き出すということです。

だからこそ東京ゲームショウという目を引く場所で発表をしましたし、ステージ上から「期待してもらいたい」と強く訴えかけました。

「テクノソフトはこれだけ待たれていたんだ」という、相当な熱量があることを、社内外問わずに知らしめていきたいです。

下村この『セガ3D復刻アーカイブス』シリーズ上でテクノソフトIPを今後も展開し続けられるかは、今回の『サンダーフォースIII』をユーザーさんに認知いただいて浸透させ、『アーカイブス3』を成功させることが絶対条件となっていまして、ここは売る側としての腕の見せどころでもあると思います。

そこでキチンとセガの中での実績を作り上げ、ご期待いただいているファンの皆さんに向けて、またつぎへとつなげる展開をしたいと思っています。

お客様の熱量や期待値が高ければ、『サンダーフォース』や『ヘルツォーク』といったシリーズの復刻はもちろんのこと、それこそ新作すらもやらない理由はないと思っています。

――これまでのシリーズ同様に、熱量の高まりが物事を推し進める可能性につながる、というところでしょうか。

奥成権利を取得したということは、セガグループ全体で『ファンタジーゾーン』や『スペースハリアー』と同じようにテクノソフトのゲームおよびキャラクターを使うことができるということです。

今日までは社内でも一部の人間しかこのことを知りませんでしたので、今後はこの発表を知ったグループ内のスタッフから下村宛てに「テクノソフトのIPを使えるんですか!?使ってもいいですか?」という連絡があるんじゃないかと。

どんな形であっても、みんなでテクノソフトブランドを盛り上げて行きたいですね。

個人的にはセガヨーロッパ(英国の拠点を構えるセガグループの欧州地域におけるコンシューマゲームソフト販売を手がける事業会社)あたりから話が来ることも期待してるんですけど(笑)。

ともかく、セガが今後メガドライブソフトの移植をやめないかぎり、いろんなチャンスはあると思っています。

そういった意味では、この『セガ3D復刻アーカイブス3』が試金石になるでしょう。

我々としてはテクノソフトというブランドはメガドライブとともに永遠であると思っているからこそ取得をしたので、この想いをみんながともにしていれば、この先もプロジェクトやハードにこだわらず、いろんな展開を考えていくことができますから。

――わかりました。

ところで、“FINAL STAGE”とサブタイトルをつけた理由って……?

奥成FINAL STAGEだからです。

「『2』が出たから『3』も出るよね〜」みたく、シリーズが漫然と続いていくものだと思われているかもしれませんが、『1』から『2』、『2』から『3』のそれぞれで、商品としての実績を立てたからこそつぎが作れたという事実があるんです。

僕は『1』を終わらせたところで下村にバトンを渡しているので、『2』も『3』も毎回改めてのタイトル承認で苦労している姿を見ています。

ですから単に『3』としてだけでは、そういった緊張感が誰にも伝わらないだろうなと。

そこはもう一旦区切るつもりで、僕が名付けさせてもらいました。

下村これまでに『セガ3D復刻プロジェクト』としてリリースしたダウンロード版タイトルの“貯金”もすべて使い切ってしまいましたしね。

もしつぎがあるとしたら、心機一転は必要でしょうね。

奥成僕が『セガ3D復刻プロジェクト』として手掛けたタイトルは、第1期、第2期+海外主導の3本で一旦終わりを迎えましたので、“アーカイブ”するものがないんですよね。

『セガ3D復刻アーカイブス』は本来その最後を締めくくる意味合いもあって制作しましたが、ユーザーさんの熱意もあって、“セガ3D復刻アーカイブス”という、また新たなシリーズとして下村がバトンを継いでくれた。

その完結編が『3』であり、FINALということです。

下村とは言え、ユーザーさんからの反響があれば、“帰ってきたセガ3D復刻アーカイブス”をやってもいいのかなと。

このジャンルにここまで力を入れているパブリッシャーはセガだけですし、ファンの皆さんも我々の熱意と愛情を受け入れていただけています。

その土壌は“FINAL STAGE”で完結したあとも大事にしたいと思っています。

僕もそうですが、みなさんもまだ眠っている復刻させたい作品もあるかと思いますので、ぜひとも『アーカイブス3』を成功させて、シリーズを何らかの形で継続していきたいですね。

みなさん、応援お願いします!

堀井ありがちですけど、ボーナスステージとかエクストラステージがあってもいいのだと!

――ありがとうございました。

まずは『セガ3D復刻アーカイブス3 FINAL STAGE』の発売に向けて盛り上げていきましょう!